在小学三年级时,父亲给我买了一本《柳公权玄秘塔》帖,从此,我与这门古老、深邃、独特、迷人的传统艺术结下了不解之缘。

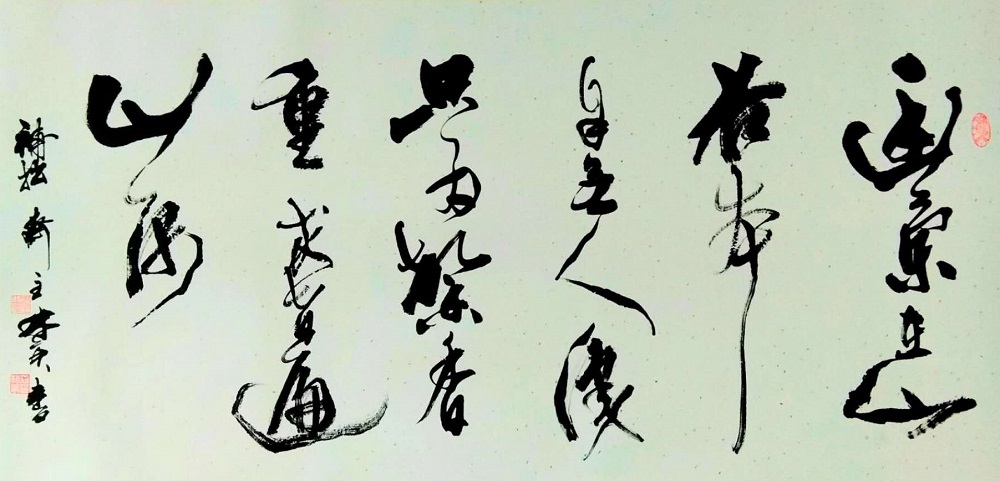

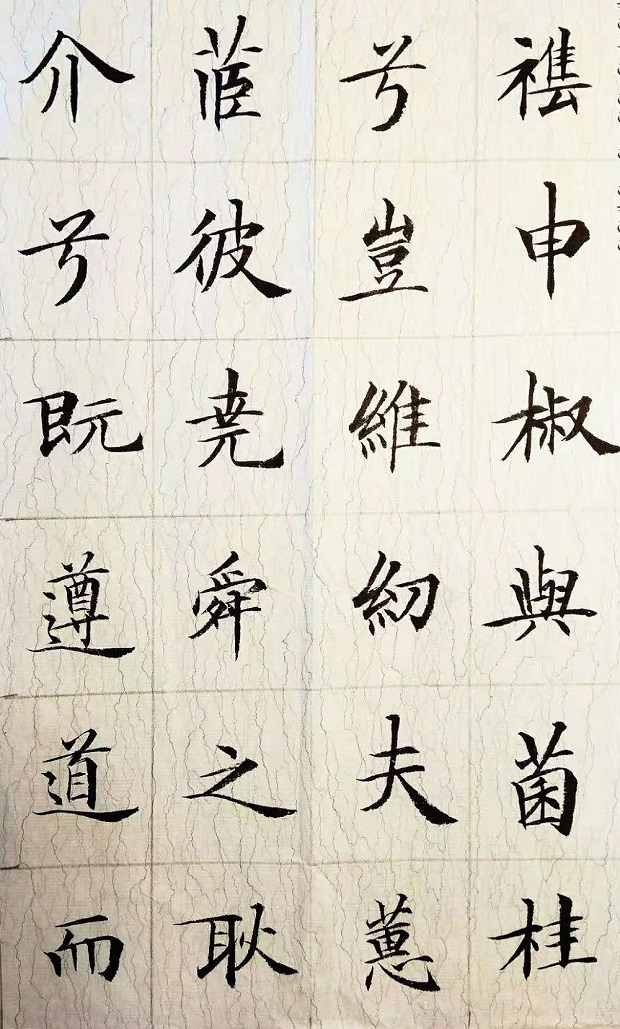

自小学到大学,从城市到农村,由机关到企业,在曲折的人生旅途中,我以学书为乐,无论寒暑,临池不缀。在江西农村时,我在小油灯下学《圣教》、临《兰亭》,忘却了插队之苦;在大学宿舍的小课桌上,我临汉隶、写魏碑,丰富了课余生活。“转益多师是吾师”,在几十年的学书生涯中,我苦临历代碑帖,以求融会贯通,采撷各家之长,力求自出新意。散氏盘的奇崛、石鼓文的凝重、王羲之的俊美飘逸、米芾的“风樯阵马”,都给了我深刻的启迪。我牢记陆游的两句诗:“汝果欲学诗,功夫在诗外”。不断地从生活、学术和其他姐妹艺术中汲取营养和灵感,锤炼书法功夫。五老峰变幻的云雾,三清山奇妙的苍松,华尔兹分明的节奏和《文心雕龙》的美学思想,无不促我联想,发我深思,逐渐确定了自己所追求的书风,应是结构新奇,线条凝重,笔势飞动,节奏明快,方圆曲直,雄浑大气的书风。为了达到这一境界,我锲而不舍地努力着,一往无前地求索着。

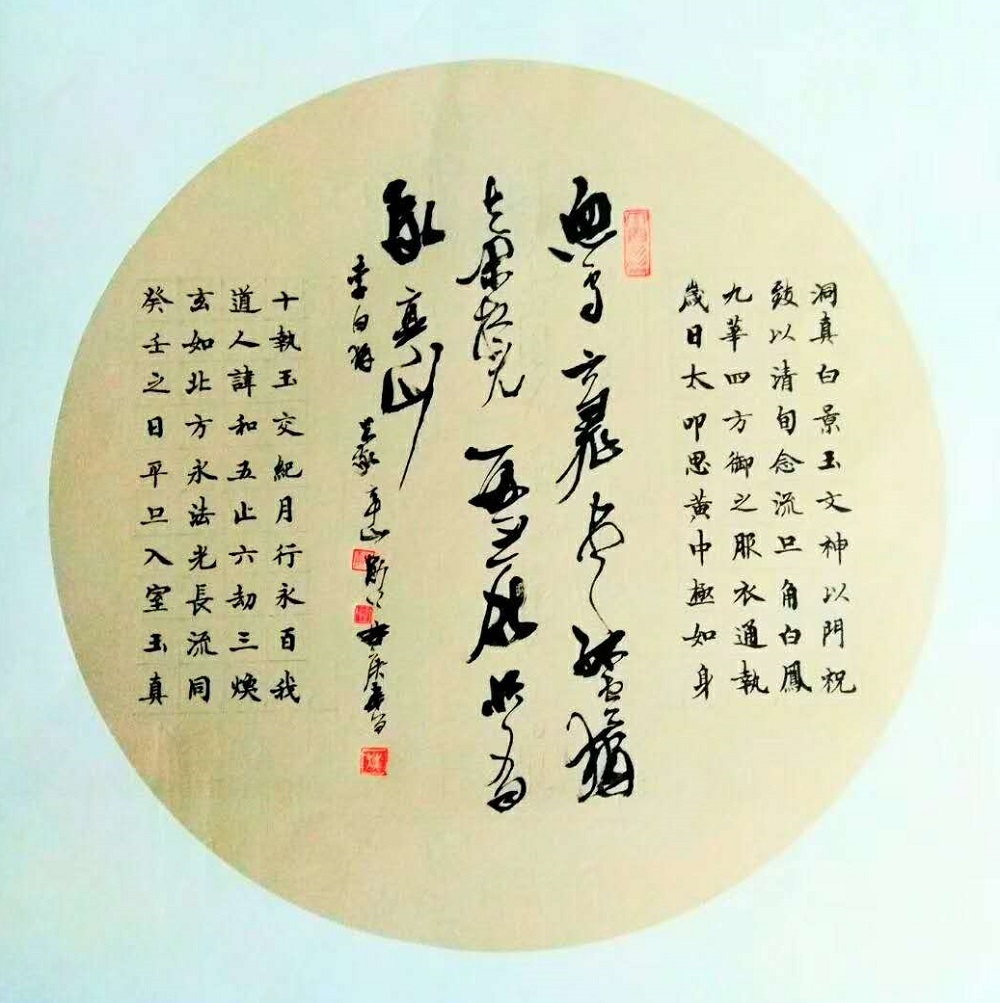

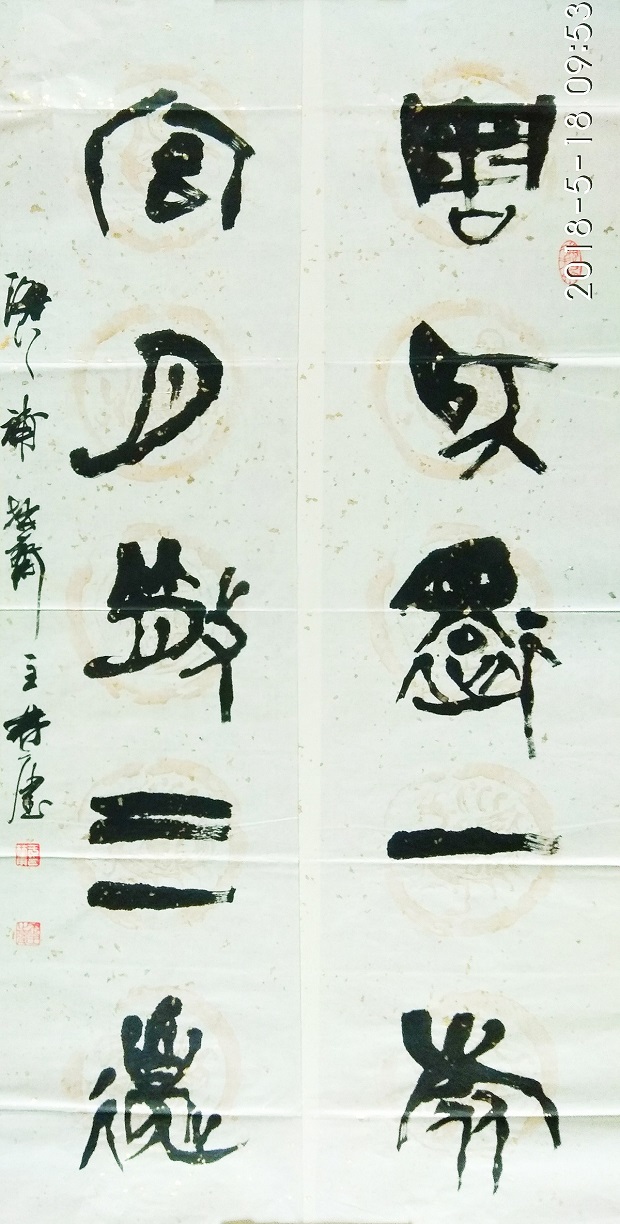

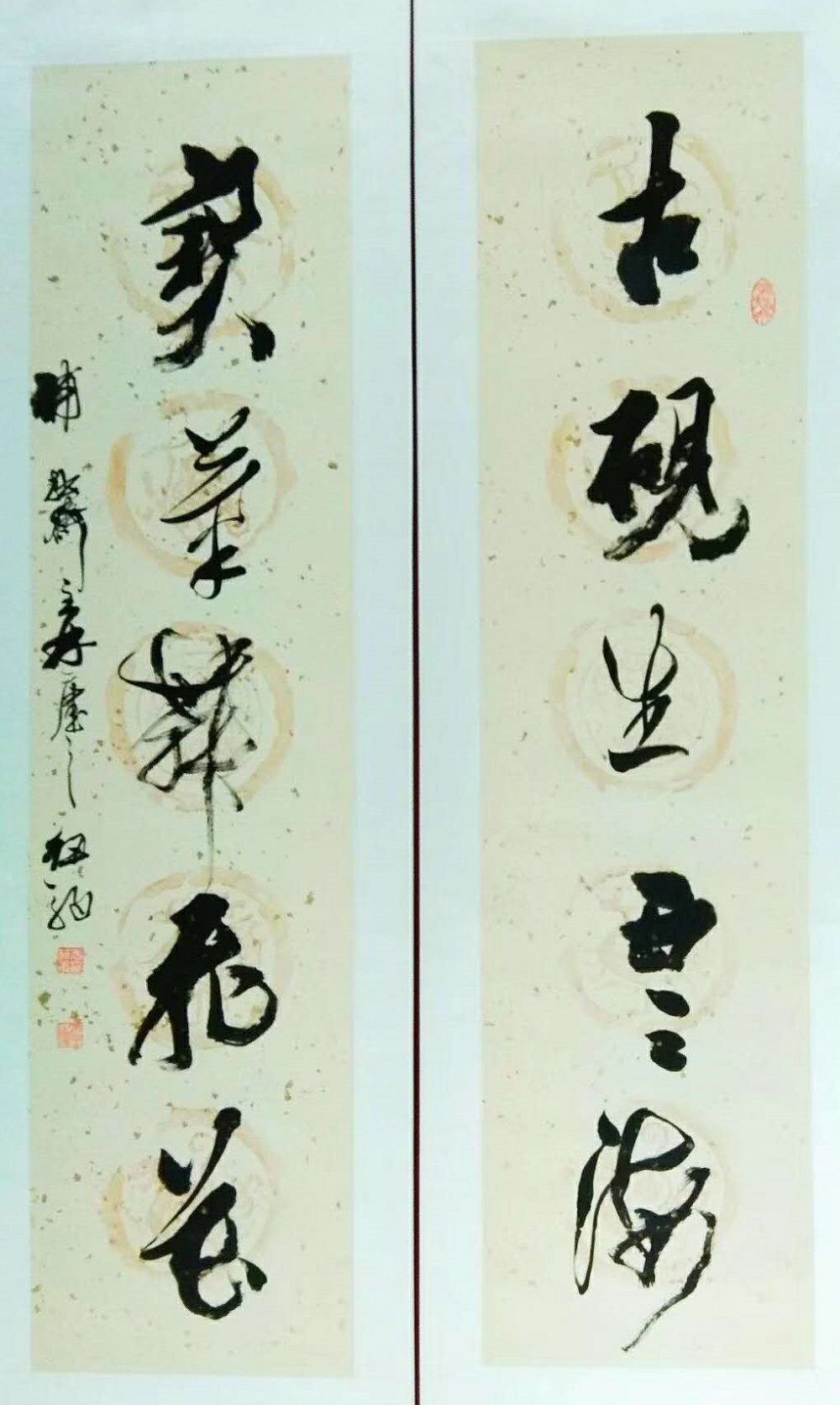

我学书由古人碑帖入手,从当代名家入室,做到“不薄古人爱今人”。我拜的第一位书法老师是王宽鹏先生。我追随王宽鹏老师习魏碑、攻汉隶。在行书方面,我先习海上名家胡问遂先生,后又攻沈尹默。我以王宽鹏老师隶书风格,创作的隶书作品,在《太原、沈阳、南昌三市书法联展》中获得广泛好评,并获江西省书画展一等奖。以沈尹默笔法创作的行书作品荣获《全国新闻出版界书法大赛》一等奖。在担任《东方航空》杂志副总编的日子里,我遇见了仰慕已久的周慧珺老师,拜在周氏门下,潜心楷书和行书。后在负责《旅游休闲GOLF》杂志《艺苑珍藏》栏目时,结实了德艺双馨的朱涛老师。在朱老师的指导下,开始研习草书,书艺大进,作品被日本、法国、美国、俄罗斯、新加坡、马来西亚等国朋友收藏。

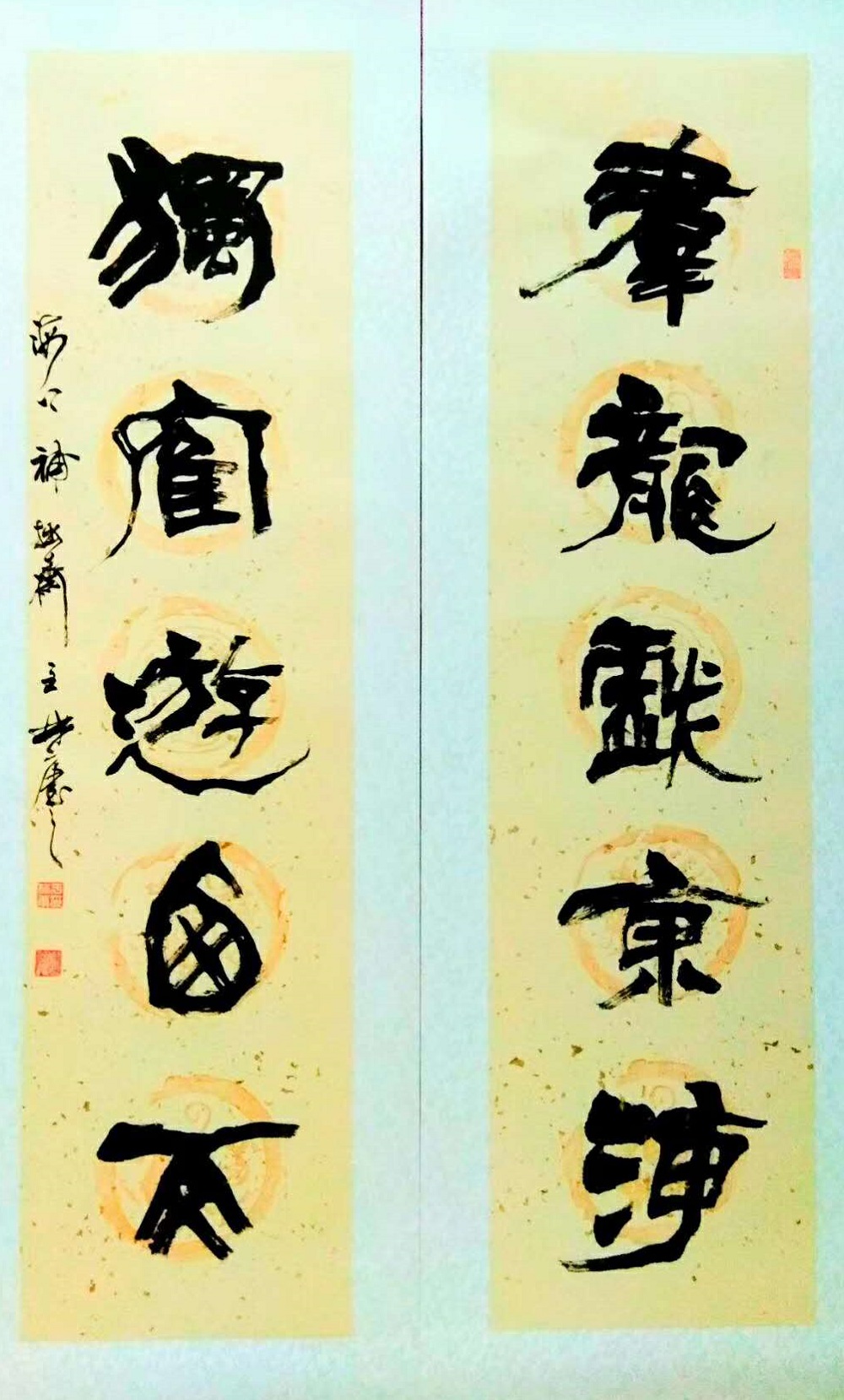

我对今日中国书坛的发展方向思考颇多。古人在书法的四大要素上,无论是字法、笔法、墨法、章法方面都已十分完备,再想发展,确非易事。我认为,制约今日书法难以创新和突破的发展瓶颈在于汉字的束缚。书法作为一门独特的艺术,其本质特征和艺术核心在于书法线条。缺失了书法线条,就不存在书法艺术。几千年来,书法艺术一直是汉字内容再现的工具,书法艺术和汉字内容的结合已到了如火纯青、天衣无缝的境界。人们把书法艺术等同于汉字书写的艺术,从未想过,离开汉字还有没有书法这个问题。

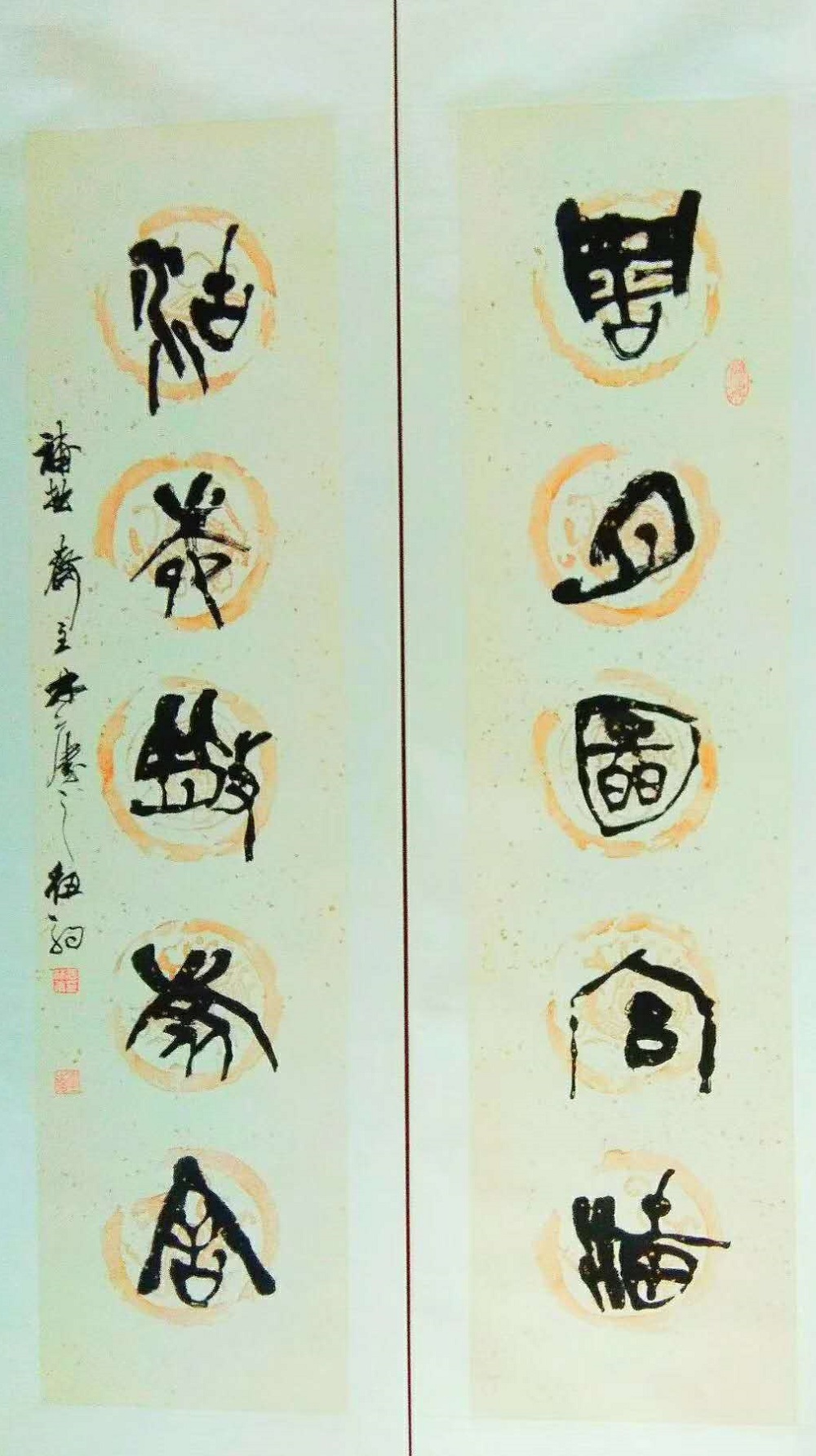

几千年来,人们一直沿着这一前人走熟的路径走下去,终究无法超越古人,因为在书法和汉字结合的艺术上,古人几近极致,几乎没有给今人再留下创新的空间。书法要创新发展,只有保留书法线条,抓住书法艺术的本质要素与灵魂,而摆脱汉字束缚,不以汉字为内容,而以抒情为主导,用书法的线条表情达意,在更广阔的空间里,真正实现书法艺术的抒情功能和审美功能,走出一条与古人完全不同的书法创新之路,才可能把中国书法朝着新的方向推进一步。

中国书法一天不摆脱书写汉字,一天就不可能超越古人,有质的发展。两千多年前的昨天,古人在中国书法的发展史上,竖起了一座又一座高峰,令人仰止,难以逾越。两千多年后的今天,我们在中国书法的发展史上又该有怎样的超越?两千多年后的明天,中国的书法艺术又会是怎样的景象?

“微斯人,吾谁与归?”